|

经水质净化厂处理达标后排放入江河的水称为尾水,尾水水质清洁、水量稳定,且基本不受季节影响,是可稳定利用的再生水资源。尾水发电是一种利用水厂排放尾水所具有的自然势能落差进行发电的水力发电方式。电站主要建筑物仅为厂房(含机组)及压力管道,对周边气候、土壤等环境要素均无影响。

尾水发电将尾水势能转化为电能,可实现废能资源化利用,有助于企业降低运行成本、提高经济效益,符合循环经济和可持续发展理念。

新利xinli(中国)科技 PDJ_V3 型尾水发电一体化系统是在践行“双碳目标”背景下提出的“水质净化 + 水力发电”能源利用新模式,一体化系统集机组继电保护、励磁调节、转速控制、数据采集、转速信号、温度测量、自动同期、PLC 顺控、水位自动控制、发电计量、远程运维等功能于一体,实现一键开停机、智能开停机,适用于单机容量1000kW 以下、机端电压 400V 的同步水轮发电机组自动发电控制。

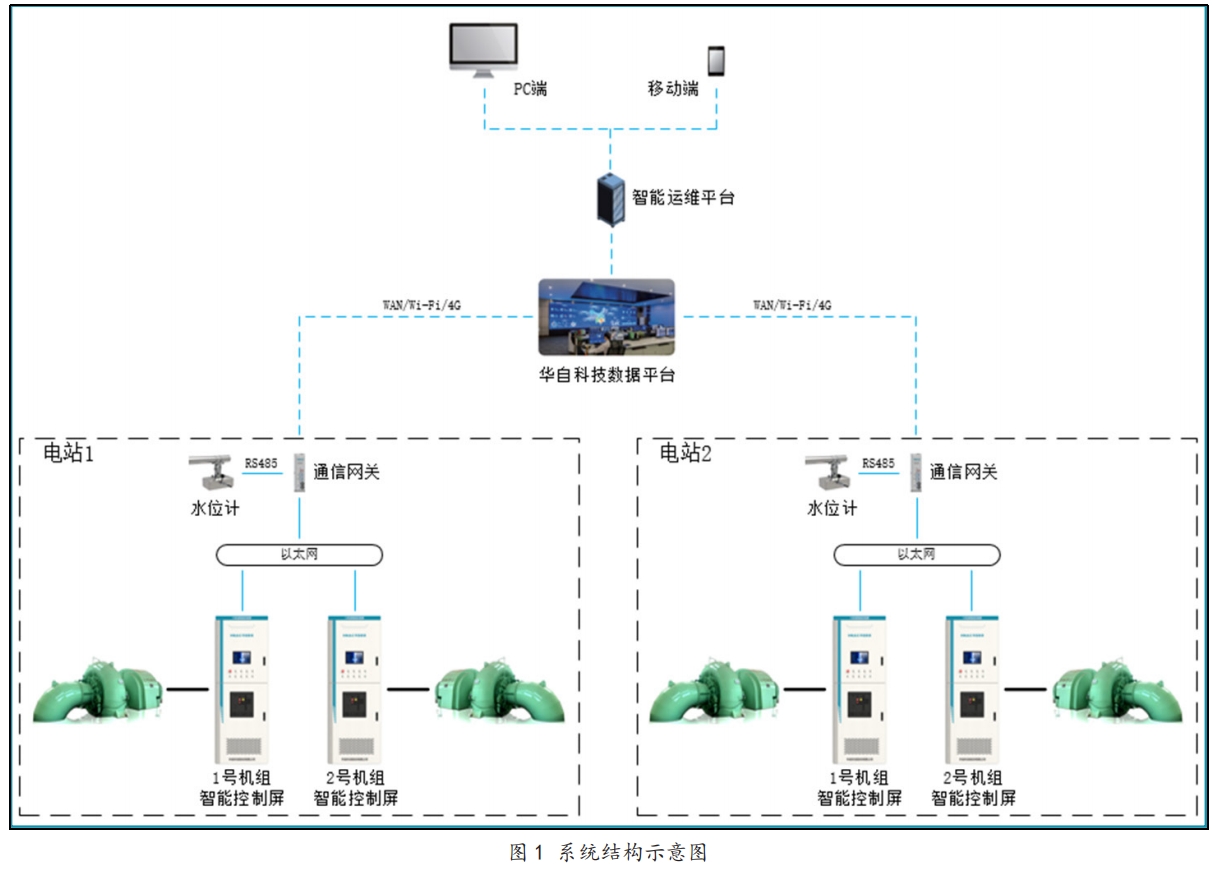

系统结构

电站系统如图 1 所示,图中包含两座电站,每座电站各装有两台机组。通过 PC 端或移动端的应用软件,可实现对水电站设备的远程监控和运维。

一体化发电系统成套机电设备包括:

·水轮发电机组(含手电两用调速器、刹车装置)

·机组智能控制屏(含励磁装置)

·水位采集装置

·阀门控制装置

·软件运维平台

系统特点

⑴ 水力发电利用水流能量发电,不消耗其他动力资源。在水能转化为电能的过程中不发生化学变化,不对环境造成污染,不排放有害物质,是一种清洁可再生能源。

⑵ 水力发电技术成熟可靠(其发展已超过 100 年),建设成本低,厂房占地小,设备使用寿命长(主要设备大于 30年),通过先进的智能化设计,可实现无人值班和远程运维。

⑶ 基于水厂流量的变化自动控制机组开 / 停机和调节机组出力,使机组始终保持高效运行。

⑷ 电能质量高,没有光伏、风电等新能源随机性、波动性等缺点。

⑸ 水厂流量稳定,发电效益高,投资回报周期一般为 3~5 年。

电站建设条件

·水位落差:≥ 3m

·水处理规模:≥ 5 万 m3/d

·可建设机组容量估算:>10kW

水轮机发电机出力参考计算公式为:P=9.81QHη

式中,P 为机组出力(kW),Q 为流量(m3/s),H 为工作水头(水位落差)(m),η 为水轮机效率,一般为 75%-85%。

电站建于尾水排放渠道末端,尽可能靠近排放口,以利用最大落差,同时需考虑地质条件、防洪、施工和维护的便利性。

电站厂房根据机组规模、地理环境,可建设地面式、地下式、半地下式或集装箱式厂房。

电能利用方式

——小微型水电站发电

按照新建小微型水电站的模式建设电站,电能利用方式有以下两种:

⑴ 发电上网:发电机组所产生的电力全部输入公共电网,出售给电网公司。

⑵ 自发自用,余量上网:机组所产生的电力优先供给水厂电力设备使用,直接抵消从电网购买的电量;当发电量大于厂内用电量时,富余电力可输送到电网。

——新能源多能互补

构建以水电、风电、光伏、储能为能源要素的能源微电网,在保证供电系统稳定性的同时充分利用风光水三种电力资源,实现多能互补,其优点主要表现在以下几个方面:

⑴ 能源自给率高:最大程度利用可再生能源,降低对外部电网的依赖。

⑵ 供电可靠性强:微电网系统可在外部电网故障时,切换至“孤岛运行”模式,保证水厂关键设备的持续运行。

⑶ 经济效益叠加:不仅节省电费,还可通过参与电网需求侧响应等获取额外收益。

⑷ 环保示范效应显著:打造“零碳”或“近零碳”水质净化厂,社会效益巨大。

应用案例

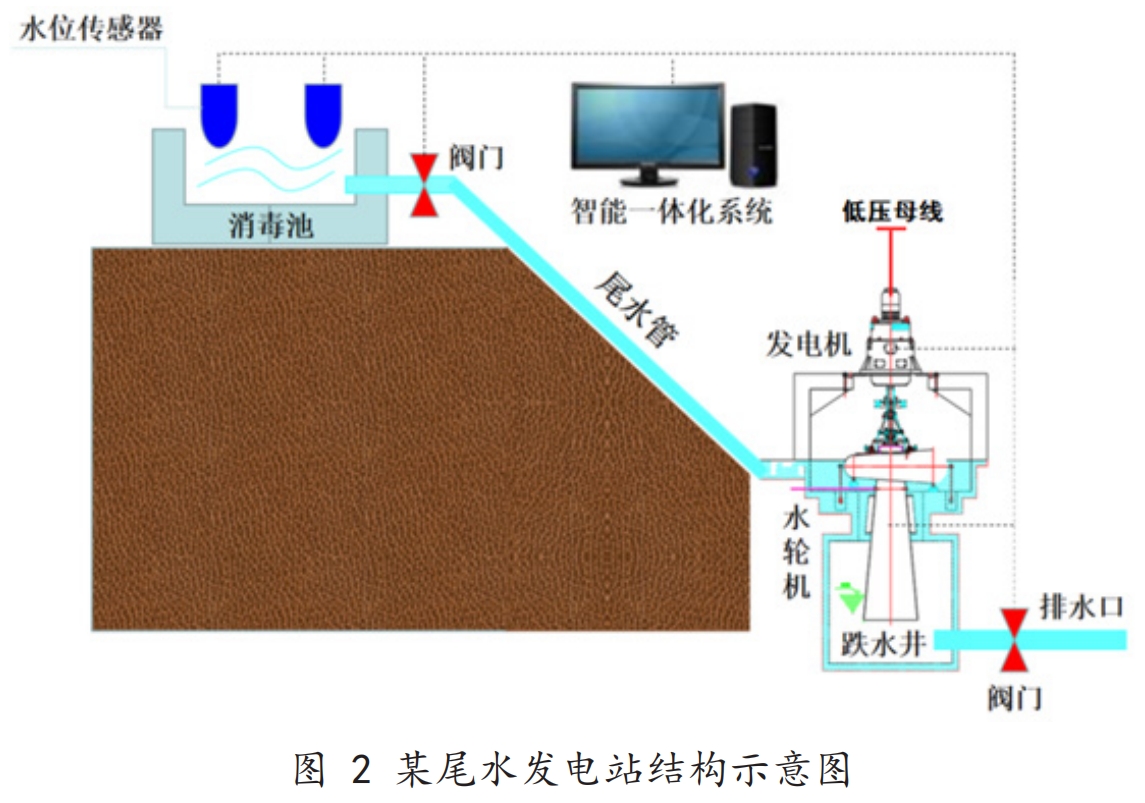

某水质净化厂日处理水量 12.5 万吨,出水水位落差 8 米,经技术改造后,水电装机容量为 85kW,年发电量 45 万 kWh。电站平均每年可节约标准煤 161.48 吨,减排二氧化碳 442.5 吨。电站结构示意图如图 2 所示,控制设备布置如图 3 所示。

该水质净化厂基于水电、光伏、风电、储能建设的源网荷储综合能源项目有效利用厂房构筑物和绿化用地空间面积约 3.5 万平方米,建设分布式光伏发电系统,装机容量3.645MW;综合现场风力资源,建设微风发电2套(额定功率3kW/套);响应电力系统调峰调频政策,建设储能系统1套(0.5MW/1MWh),充放电策略采用谷充尖峰放;利用水厂尾水落差能量,建设尾水余能余压发电系统1套(额定功率85kW/套);为便利厂区新能源车主充电需求,建设充电桩2台(单桩单枪慢充7kW);建设一套综合能源管理系统,具有发电优化调度、负荷管理、实时监测并自动实现微电网同步等功能。

总结

水质净化厂尾水发电通过回收利用水厂尾水落差产生的能量进行水力发电,是实现节能降耗与绿色发展的创新举措。技术成熟可靠,兼具清洁环保、出力稳定、经济效益显著等优势。

水质净化厂尾水发电项目集清洁性、成熟性、稳定性、经济性于一身,它不仅是一项先进的能源技术,更是一种高效的节能减排和管理优化手段,为水处理行业的可持续、高质量发展提供了强有力的支撑。

|